2024年夏から受講していた日本語講師養成講座が間もなく修了するため、どのような内容だったかをご紹介します。書き進めるうちに長くなってしまったので、パート1とパート2に分けました。よろしければ、ぜひパート2まで読んでいただけると嬉しいです。

※本記事の内容は2025年2月時点の情報です。詳しい講座内容や最新情報については、スクールへ直接お問い合わせください。

1.私が選んだ日本語講師養成スクール

選んだスクール

私は「ルネサンス日本語学院」を選びました。この学校は全国にキャンパスがあり、東京(代々木)、名古屋、大阪に校舎があります。東京に住んでいた私は、代々木校に通っていました。代々木駅から徒歩5分ほどの距離にあります。後ほど詳しく説明しますが、この学校を選んで本当に良かったと感じています!

選んだ理由

ルネサンス日本語学院を選んだ理由は、主に3つあります。

【理由①:金額】

私が入学した時期、こちらのスクールではキャンペーンを実施していて、通常55万円ほどの費用が10万円ほど割引され、47万円ほどで通うことができました。(それでも決して安い金額ではなかったので、通うと決断したときにはかなり勇気が入りました)他のスクールと比べると、eラーニングだけでなく対面授業もありながら比較的リーズナブルだったため、こちらを選びました。

【理由②:教育実習の工夫】

このスクールでは、教育実習時に日本語を学んでいる生徒を「留学生」「就労者」「生活者(専業主婦など、配偶者について日本に来た人)」の3つのタイプに分け、それぞれに対応した授業を行っています。これにより、留学生向け、就労者向け、生活者向けの3つの授業スタイルを経験できる点がとても魅力的でした。

【理由③:登録日本語教員養成機関であること】

2024年から新しい国家資格「登録日本語教員」が導入されました。この資格を取得するためには、基礎試験、応用試験、実践研修をクリアしなければなりませんが、文部科学省に登録された日本語教員養成機関でコースを修了すると、基礎試験と実践研修が免除されます。ルネサンス日本語学院は、この登録機関に認定されているため、こちらで学ぶことにしました。

以上が主な理由ですが、他にも対面で行われた入校説明会で、さまざまな質問に丁寧に答えてくれたことや、事前にeラーニングの授業動画を視聴してスクールの雰囲気を把握できたことも大きな決め手となりました。

2.講座スケジュール

【講座スケジュール】

8・9月:eラーニングによる座学

10・11月:対面授業

–11月中旬:日本語教員試験受験–

12・1月:対面授業

1月・2月:教育実習

3月:修了証書発行

eラーニングは、動画を見た後に選択式や簡単な記述式のテストを受ける形式でした。テスト自体は難しくなかったものの、内容が多かったため、お盆休み中や土日はずっと動画視聴とテストを繰り返し行っていました。このeラーニングを完了しないと、10月の対面授業に参加できないので、必死に取り組み、9月中旬ごろに終了しました。

対面授業は2月と10月に決まった日程で行われますが、eラーニングは自分のペースで好きなタイミングで進められます。私は8月に申し込んだので、eラーニングの開始も8月でしたが、早く申し込めばその分早く始められるので、普段忙しく自習の時間が取れない方は早めに申し込んで、eラーニングを早めに進めることをお勧めします!

3.対面授業

対面授業初日

10月からはいよいよ対面授業が始まりました。どのような生徒がいらっしゃるのだろうと、ドキドキしていました。教室につくと20~30人ほどいらっしゃいました。私のような会社員の方、すでに定年されている方、主婦の方、まだ大学生の方などいろんな方がいらっしゃいました。一番初めの授業はオリエンテーションでした。自己紹介、なぜ日本語教師を目指そうと思ったか、などを紹介しました。そのあと二つのクラスに分かれ、日本語教育法、音声学などを習いました。

難しかった音声学

音声学…とても難しかったです。

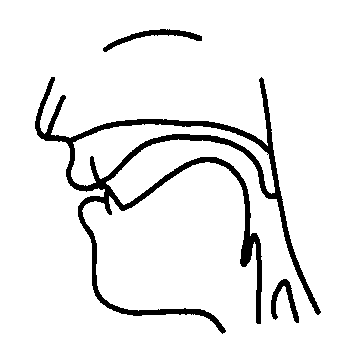

音声学では、日本語の発音の特徴やイントネーションについて学びます。音声記号や口蓋断面図(下記イメージ図参照)を覚えるなど、暗記することが非常に多く、私だけでなく、多くの受講生が難しいと感じた科目でした。

日本語が母語の私たちは、普段「どのように話しているか」「イントネーションや抑揚」「単語のどこにアクセントを置くか」などを意識することなく、自然に正しく発音できていると思いがちです。ところが、音声学のテストで単語のアクセント位置を答える問題に挑戦すると、意外と正しく答えられず、落ち込むこともありました…。

それまで私は「発音やイントネーションよりも、文法のほうが大事だから、多少できなくても問題ないだろう」と軽視していました。しかし、授業の中で次のような事例を聞き、考えが変わりました。

「いつか会おうね」のイントネーションが違うだけで、会話が成り立たなくなる

ある日本語学習者が「いつか(someday)会おうね」と言ったつもりだったのに、相手には「いつか(五日)会おうね」と聞こえてしまい、混乱してしまったそうです。この話を聞いて、イントネーションの違いによって意味がまったく変わってしまうことに改めて気づかされました。

また、日本語の発音について、初めて知ることがたくさんありました。例えば、日本語の「ん」には6種類の発音があること、語頭と語中で「が行」や「ざ行」の発音が微妙に異なることなどです。これらを学ぶのは単純に面白く、日本語の奥深さを実感しました。

平日クラスと土曜クラスは相互に振替可能

仕事の都合で、土日に出張が入ることがありました。そんな時は、火・木に開催されている平日クラスに振替えてもらっていました。振替の予約は、2営業日前までにアプリで簡単に登録できたので、とても便利でした。

ただし、クラスの定員が埋まっていると振替ができないこともあるようですが、私の場合は問題なく予約できました。すべてのクラスで8割以上の出席率がないと単位が認定されないため、なるべく休まずに受講したかったので、この振替システムはとても助かりました。

4.教育実習

教案作り

1月後半から、日本語を学習中の外国の方を対象にした教育実習が始まりました。そこで最も大変だったのが「教案作り」です。

教案とは?

教案とは、その日の授業内容をまとめた計画書です。生徒の人数や国籍、学習目標、授業の進め方、時間配分などを記載します。さらに、文型の教え方や基本・応用練習の内容も、一人ひとりが作成しなければなりません。

特に大変だった点は、以下の3つです。

① 未習語を使ってはいけない

授業で扱うテキストと課はスクールが決めており、使用できる単語は 前の課まで に出てきたものに限られます。例えば、「第20課」を担当する場合、第19課までに学習した単語しか使えません。「~したことがある」という表現を例文に使いたくても、「この課より前に習ったかな?」と毎回テキストを確認する必要があり、この作業が意外と手間でした。

② 45分間の授業を組み立てるのが難しい

集団授業の経験がない受講生にとって、45分間の授業 は思った以上に長く感じます。授業時間を埋めるために問題を多めに作っても、生徒の理解が早いと30分ほどで終わってしまうことも。そのため、授業が早く終わってしまったときに備え、予備の問題を用意しておく必要がありました。

③ 英語を使えない

授業では 生徒の母語や理解できる言語(英語や中国語など)を使ってはいけない というルールがあります。文法や単語の意味を説明する際も、すべて日本語で伝えなければなりません。そのため、受講生はイラストやジェスチャー、簡単な日本語への言い換えなど、工夫しながら授業を行っていました。何度「英語が使えたら楽なのに…」と思ったことか…。

こうした制約の中での授業準備は大変でしたが、学びの多い貴重な経験になりました。

色々な生徒

教育実習に協力してくれた生徒の国籍はさまざまでしたが、特に多かったのは以下の国の方々です。

・インドネシア

・中国

皆さん、とても積極的で真面目に参加してくださいました。ただ、留学生クラスの生徒さんは若い方が多く、「隣の人とペアになって練習してください」と私たち受講生が促しても、なかなか練習を始めないことがありました。しかし、指名するとしっかり答えてくれるので、とても助かりました。おそらく、隣の人とはあまり話したくなかっただけなのかもしれません。

先生にアドバイスを求めたところ、「そういう場合は、ペアワークのときに席を入れ替えるとよい」と教えていただきました。もし将来、日本語教師として集団授業を担当することになったら、こうした臨機応変な対応ができるように頑張りたいと思います!

パート2では、日本語教員試験や今後の予定について書きたいと思います。ぜひそちらも読んでいただけると嬉しいです!

コメント